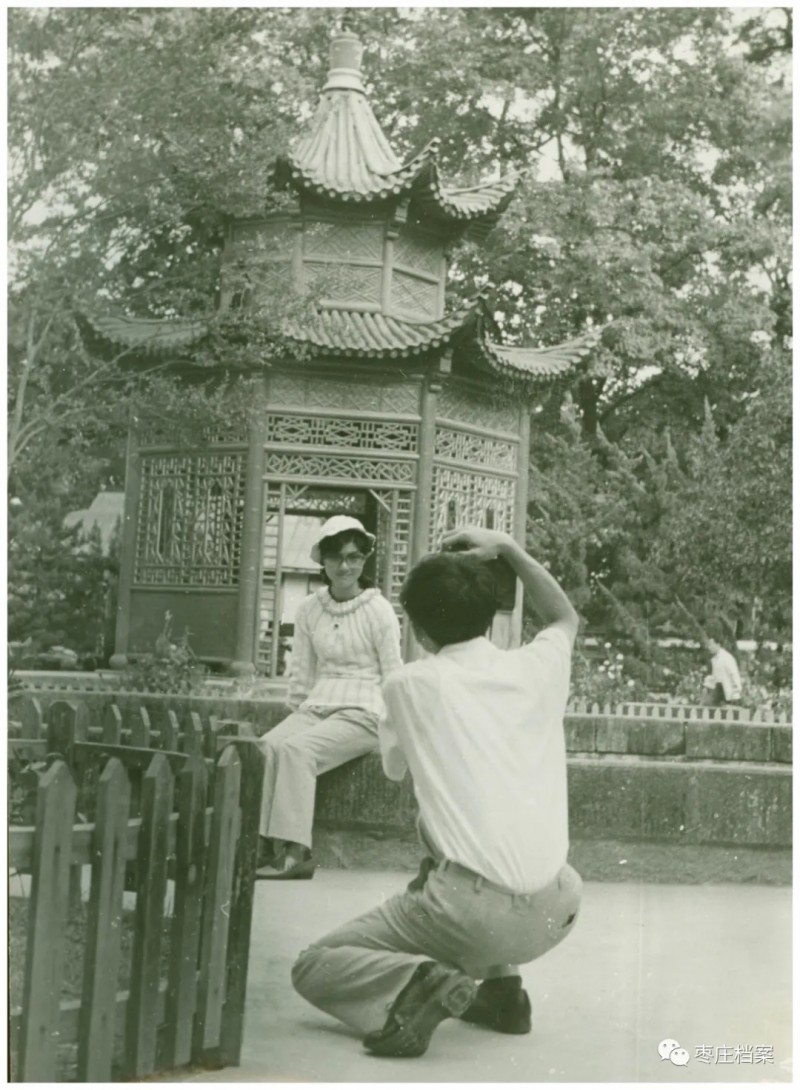

而事实上,那时候的旅游照不仅是每个家庭所珍藏的旅行记忆,更是中国从落后走向辉煌的一个缩影。

出行

民国年间,枣庄境内乡村农民外出旅游的极少。农民常年勤于耕作,仅在亲友间交际,赶集上店,一般不外出。即使是商贾行贩,旅程也仅在省内和邻省间。旧时外出必择吉日启程,选定良辰回家。枣庄境内滕县乡村通行以农历三、六、九日为外出吉日,农历二、五、八日为归里良辰。谚语有“三六九,出门走;二五八,好回家”。此俗今仍为许多人奉行。建国初期,外出旅行的人很少,只有少数人外出。五六十年代,枣庄境内大开煤矿,引来许多外地人,本地人也有许多到矿上工作。利用节假日探亲旅行的人增多。七十年代外地学生大量涌入枣庄境内,本地学生、少数工人、农民,也借机远程旅游观光。一些较富裕的地区乡民,也在农闲时到附近城镇名胜古地旅行。南京长江大桥于六十年代后期落成,看大桥风潮曾一度席卷枣庄城乡。曲阜孔庙、邹县孟庙辟为旅游点前后,许多人拥至曲阜、邹县。旅游之风渐盛。

民国年间,枣庄境内乡村农民外出旅游的极少。农民常年勤于耕作,仅在亲友间交际,赶集上店,一般不外出。即使是商贾行贩,旅程也仅在省内和邻省间。旧时外出必择吉日启程,选定良辰回家。枣庄境内滕县乡村通行以农历三、六、九日为外出吉日,农历二、五、八日为归里良辰。谚语有“三六九,出门走;二五八,好回家”。此俗今仍为许多人奉行。建国初期,外出旅行的人很少,只有少数人外出。五六十年代,枣庄境内大开煤矿,引来许多外地人,本地人也有许多到矿上工作。利用节假日探亲旅行的人增多。七十年代外地学生大量涌入枣庄境内,本地学生、少数工人、农民,也借机远程旅游观光。一些较富裕的地区乡民,也在农闲时到附近城镇名胜古地旅行。南京长江大桥于六十年代后期落成,看大桥风潮曾一度席卷枣庄城乡。曲阜孔庙、邹县孟庙辟为旅游点前后,许多人拥至曲阜、邹县。旅游之风渐盛。

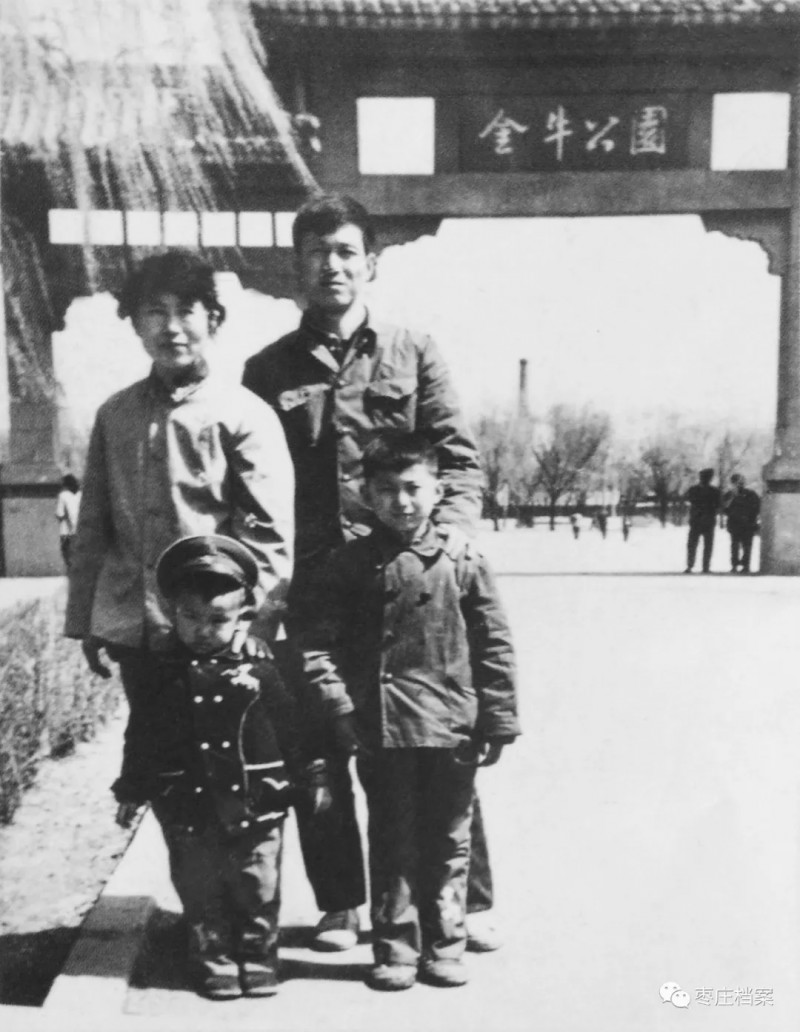

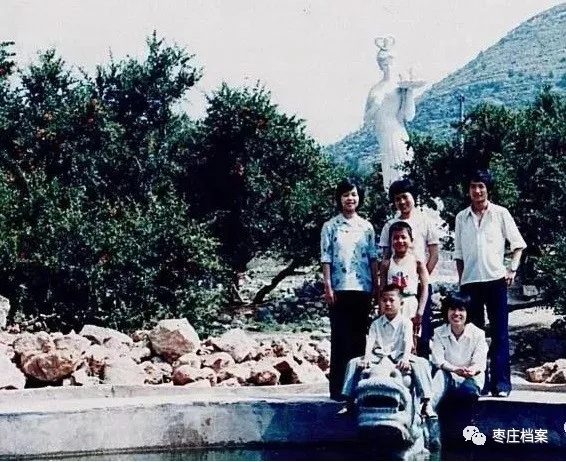

七十年代后期,名胜旅游点相继开发,民间旅游热潮兴起。各种团体旅游习以为常,旅游结婚已成为新的习俗。自费旅游者增多,其中多为退休或度假的公职人员。个体户外出经营兼旅游者日增。境内风景胜地抱犊崮、万亩石榴园、滕县龙泉塔辟为旅游点以后,星期天、节假日休息的居民,多扶老携幼到这些地方旅游。

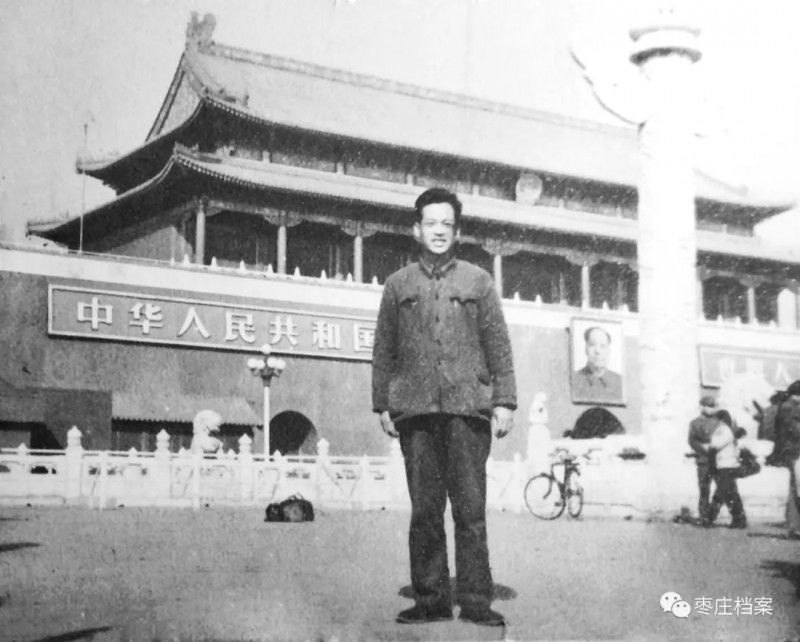

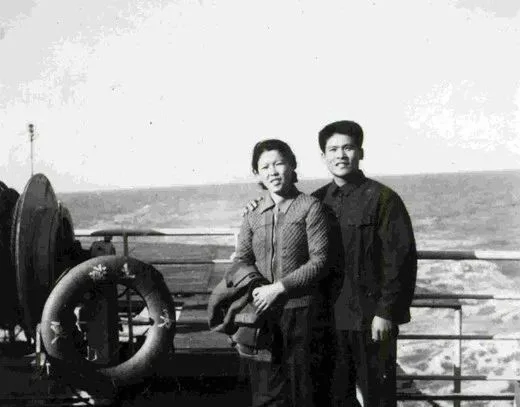

八十年代,国内游的景点不多,北京、西安、洛阳、开封等名胜古迹多的城市成了少数几个热门。

王胜利提供

九十年代,改革开放的春风早已吹遍大江南北,东南沿海城市成为大家追捧的热点,香港澳门的回归更是点燃了全国人民的热情。随着国内经济的快速发展,还有双休日和黄金周的来临,国内旅游业开始遍地开花,旅行已经走进普遍大众千家万户。进入二十一世纪,人们开始追求更加有品质的旅行,穷游、自驾游等一些深度自由行开始被推崇,民宿热、古镇热、西北热,让大家开始重新发现中国的美。枣庄市陆续修建了台儿庄古城、铁道游击队纪念馆、微山湖湿地博物馆等等,为市民提供了更多休闲游乐的好去处。近年来,枣庄市大力推进美丽乡村建设,道路变得更通畅,促进了城乡交通连接,同时开启了农业、休闲、旅游、特色文化并进的乡村旅游扶贫开发新模式,成为了最受欢迎的乡村生态旅游基地。

行具

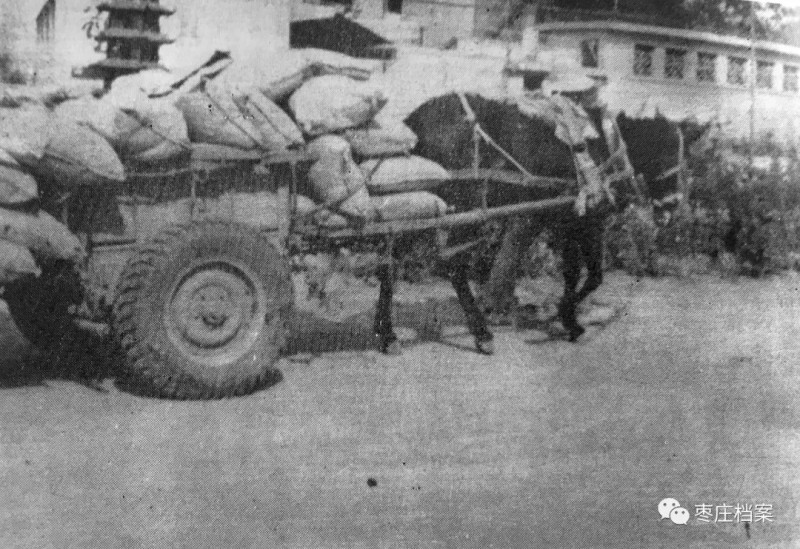

民国初年,铁路虽已建成,但除官员、商贾和少数人利用火车旅行外,绝大部分居民外出,或步行,或坐人力车、畜力车,或坐小轿,或骑走驴等。百姓外出,均以骑自家喂养的走驴为主,走驴脖子上挂一串坠有红布条的铃铛,走起路来叮作响,别具一番风味。建国前,枣庄境内虽已有汽车、自行车,但以车代步的居民甚少。

八九十年代的枣庄客运班车

九十年代,绿皮火车是一代人的记忆,也是当时的高速交通工具。那些年坐卧铺车,一本书,一杯茶,也就慢慢悠悠的过来了。一车人天南海北聊得热火朝天。很少人坐得起飞机,因为机票价格贵。

进入二十一纪后,私家车使百里之遥变成咫尺之隔,越来越多的私家车走进寻常百姓家。随之而来,自驾游正成为一种时尚的休闲方式。

行旅风尚

迎送礼仪在枣庄地区颇为流行。抗日战争及解放战争时期,解放区人民以参军为光荣,村民有参军者,众人为之披红,请他骑马坐轿戴光荣花。滕县县长就曾亲自抬轿,送青年参军。“送子参军”、“送夫参军”,成为那个时代的新风新俗。

旅行启程与归回,总要有送有迎。旧时迎客一般在村外迎候,也有迎出数十里的,也有在家恭候的。近年则均到车站、码头迎接,称为“接站”。客人到家,设酒饭款待,名为“接风”或“洗尘”。亲人远行或与远方客人告别,置酒置饭相送,名为“践行”或“饯别”。临别赠钱、赠物。近年兴赠纪念品、合影留念。送客或至大门外,或至村外。近年则多送到车站、码头,统名之为“送站”。

人们旅游观念不断转变,从“舍不得花钱”到“世界那么大,我想去看看”,人们的短途游也从无处可去到选择众多,旅游逐渐成为人们生活中的一种时尚热门的休闲娱乐方式。

参考馆内文献:

《枣庄市志》